博物馆,也许是他记忆中的博物馆。——Chris Marker, La Jetee, 1962

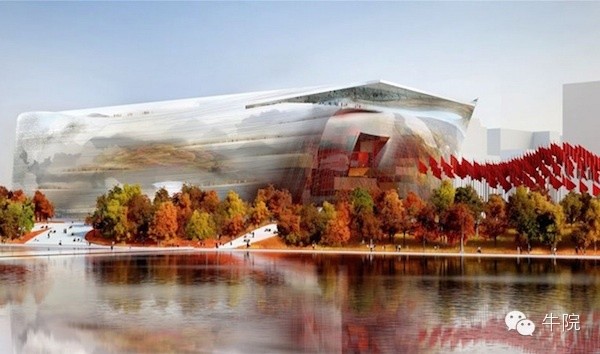

马岩松设计的平潭艺术博物馆,MAD建筑师务所供图

2013年12月21日出版的《经济学人》杂志曾引用中国博物馆协会的数据说:1949年,中国只有25个博物馆;2012年,中国共有3866个个博物馆,其中451个是该年新建的,提早达到了所谓2015年要建成3500个的目标;而美国在2008年金融危机前,每年只建成20-40个新博物馆。它还提到哥伦比亚大学的Jeffery Johnson对中国博物馆热潮使用的一个新词museumification。(1) Museumification(博物馆化)从gentrification(士绅化,或高档化)转化而来,可以说它非常准确地概括了这股博物馆热潮背后的动力:中国作为一个崛起的大国,在政治上需要借助文化事业来彰显它的“软实力”;而它的新兴资本则需要通过兴建博物馆来追随权力的步伐,制造社会影响力,同时谋取土地,以收获更大的商业利益。

中国对博物馆的狂热心态,有点像16世纪大航海时代的欧洲宫廷,大设Cabinet de curie或Wunderkammer(珍宝屋),以炫耀他们海外殖民所搜罗的财富和珍宝。中国政府大兴土木建造各种公立博物馆,收藏历史文物或展示当代艺术,是为了宣传古老的大中华帝国悠久的文明和今日拥抱全球化的开放形象,这里面既隐含着民族主义的政治诉求又坦露了参与自由市场竞争的野心;民间财富投入博物馆建设,则是为自己的艺术投资和收藏建造一个展示空间,显示自己的文化品味,与此同时为自己的商业项目在社会上找到一个道德支点,这些私立博物馆很多由房地产商人营建,因为他们都意识到建造博物馆是一个获取土地和对相连的房地产项目进行文化营销的有效手段。这样的动机在很大程度上影响着中国博物馆的设计。

中国美术馆是中国最高级别的国家美术馆,原来的旧馆设计主要针对水墨、书法、油画、版画和雕塑等的收藏和展示,已经跟不上当代艺术的发展,在2008年北京奥运之后,开始筹建新馆。新馆位于北京奥林匹克中心区,这是按照《北京城市总体规划2004-2020》从原有的7.8公里南北中轴线向北延伸出来的一片新区,包括多个已在2008年投入使用的奥运场馆和设施,以及拟建的国学中心、工艺美术馆、中国科技馆以及中国美术馆新馆。新馆规划建筑面积达130000平方米,建成后将是世界最大的美术馆,主要收藏和展示20世纪中国和世界各地的艺术作品。设计招标自2008年起启动,有来自世界各地上百家建筑事务所提交方案,包括Frank Ghery, Zaha Hadid, Rem Koolhass和Jean Nouvel的事务所,他们均是曾获普利兹克建筑奖的Starchitects。

最后Jean Nouvel拔得头筹,他以中国书法“一”字的笔划墨迹为灵感的设计被中国美术馆馆方认为“最能代表21世纪的中国精神”。Jean Nouvel虽然以中国书法墨迹为建筑造型,但并非简单挪用传统中国符号,而是以晶莹剔透的玻璃外立面为美术馆覆上强烈的当代气息,同时进行巧妙“借景”,把近邻的龙形水系和奥运建筑群以及将来的参观人群纳入建筑的玻璃镜像中。在他的建筑效果图上,最为显眼的是一片红旗的海洋飘浮在美术馆主入口上空,这是1968年巴黎“五月风暴”的毛派知识分子对中国政治的想象残留呢,还是对中国当下政权力量和国族意志的暗送秋波?总之,Jean Nouvel赢了,而首次参与中国项目竞标的Frank Ghery因为谨小慎微,过于保守;Zaha Hadid自以为她的数码曲面设计放之四海而皆准,毫无针对性;Rem Koolhass的软肋是建筑造型,他的中央电视台大楼不受中国老百姓欢迎——他们都输了。

Jean Nouvel设计的中国美术馆新馆,网络图片

尽管竞争非常激烈,建筑师们仍是这场中国博物馆热潮中最受关注的主角。2002年在北京成立的今日美术馆是房地产开发商张宝全在其住宅项目苹果社区开设的私立美术馆,也是中国第一个私立美术馆,原址是工业厂房,邀请建筑师王晖进行改造,建筑外墙所有窗户均被封闭,保留砖砌的痕迹,室内楼层打通变成可安装大型艺术装置的展览大厅,入口加建带遮盖的不规则钢铁阶梯,把工业时代的建筑遗产和当代几何形风格进行结合。2007年比利时收藏家尤伦斯夫妇在北京成立的尤伦斯当代艺术中心和2008年中国民生银行在上海成立的民生美术馆也是由旧厂房改造而成,前者由建筑师Jean-Michel Wilmotte和马清运担任设计,后者由建筑师梁井宇担任设计,都是把原来的工业空间进行整理,重新规划成包括展厅、艺术商店、咖啡店和餐厅等功能的美术馆。这样的设计在尊重旧建筑风格的前提下,按当代美术馆的空间标准进行适当改装或加建,再配合相应的商业经营,成功激活了已经停产破败的工业厂区,这在中国城市旧区重建中成为非常流行的方式。

有一段时间,Richard Florida的创意阶层理论在中国风行一时,由Frank Ghery设计的比尔包鄂古根海姆美术馆所引发的“比尔包鄂效应”也在中国被津津乐道。不论是中国政府还是民间资本,都把创意产业作为城市更新和未来发展的突破口,延请建筑师设计造型怪异出奇的博物馆成为许多城市和社区争夺眼球的不二法门。2008年,建筑师王澍设计的宁波博物馆开馆,这座呈绽放状的灰色建筑采用大胆的斜面设计,外墙全部由不同地方的拆迁现场收集而来的旧砖砌成,斑驳的时间痕迹穿插着密集的不规则开窗,锐利的墙线勾勒出这个历史博物馆所承载的记忆的形状。2012年,王澍凭借这个设计以及他为杭州中国美术学院象山校区等所作的系列设计成为首位获得普利兹克建筑奖的中国建筑师。这种植根中国传统、勾连中国城市化的迫人现实、探索建筑的记忆功能的美学创新起初并不受欢迎,在得到普利兹克建筑奖的肯定后才开始被更多人接受。

王澍设计的宁波博物馆,Iwan Baan摄影、供图

2012年,喜玛拉雅美术馆在上海开馆,这是房地产商人戴志康邀请日本建筑师矶奇新设计的商业项目喜玛拉雅中心的一部分,美术馆以异形结构模仿了森林和岩洞的情境,内嵌在喜玛拉雅中心的裙楼中,周边是酒店、剧院和品牌商场。同年,收藏家刘益谦和王薇夫妇在上海浦东开设了由仲松设计的龙美术馆,这是一个用浅色花岗岩建造的封闭立方体,外墙开窗甚少,里面主要展示刘、王夫妇收藏的古代精品、红色经典和部分当代艺术(随后他们在浦西又开设了一个专门展示当代作品、由柳亦春设计的分馆)。2013年,陆军和陆寻父子在南京的四方美术馆开馆,这是由美国建筑师Steven Holl设计的一座悬挑在半空中的建筑,采用了特殊的竹模混凝土外墙,用来表达人们喜闻乐见的“中国性”。四方美术馆是一个野心勃勃的项目“中国南京国际建筑艺术实践展”中的一个建筑物,这个项目起自2002年,在300亩的空地上邀请24个来自世界各地的知名建筑师和艺术家兴建24幢风格各异的建筑,至今只建成11幢,真正投入使用的只有四方美术馆。

2014年,印尼实业家和收藏家余德耀以自己名字命名的美术馆在上海开馆,原址是旧龙华机场的一个大机库,由刚刚在2013年为伦敦蛇形画廊设计了夏季临时展馆的日本新生代建筑师藤本壮介进行改造设计。除了对原有的机库空间进行重新整理外,藤本壮介加建了一个全玻璃结构的新馆与原有空间进行衔接,通过玻璃的透明特性把室外的绿化景观吸纳,把新空间变成一个“绿盒子”。接下来更疯狂的博物馆建设将发生在东南地区的福建省:艺术家蔡国强在自己的家乡泉州与当地政府合作兴建泉州当代美术馆,整个项目预计投资12亿元人民币,最初邀请Norman Foster后来又确定Frank Ghery担任建筑师。Frank Ghery在2013年提交的方案比中国美术馆新馆的方案要激进得多,但仍然是他一贯的建筑语法的延续:流水般的玻璃结构被众多不规则的金属块簇拥着,如同一朵怒放的花朵。而在省会城市福州附近的平潭县,由古董收藏家林小强投资的中国最大的私人博物馆——平潭艺术博物馆已在2013年破土动工。建筑师马岩松以“山水城市”的理念设计了这座漂浮在海面上的乌托邦:以人工方法打造的流线型丘陵蜿蜒在海天之间,室内空间完全模仿自然地景,参观博物馆将变成一种在天地间穿行的体验。

中国博物馆建设热潮中对奇观的渴望,为建筑师们提供了实现自己天马行空的梦想的机会。但有人也会说,建筑师的梦想可能是别人的噩梦。这不仅是说建筑师对于博物馆外观的热衷可能会给建筑营建商带来建造的困难,还包括对博物馆营运者和观众产生意想不到的坏影响。所以仅凭外观去判断一个博物馆的设计是不够的,内部功能空间的规划以及展览本身的设计也关乎博物馆的水平。在中国,博物馆的物理空间兴建容易,而它的社会功能定位、内容生产、参观体验的精心打造、观众的培养和长期可持续发展却缺乏制度、专业知识和人才的支持。由权力和资本推动的中国博物馆热潮忙于“制造景观”(spectacle making),它的目的大多是表面的炫耀,而经常忽略博物馆原本应有的功能。所以一个新博物馆空空如也,既无展品,也无策展人,或观众到博物馆来不是为了看展览而是为了享受空调的现象屡见不鲜。

博物馆的功能到底是什么?Chris Marker的影片《堤》(La Jetee)中曾出现一个博物馆,里面陈列着各种动物和鸟类的标本,那是起源自地理大发现时代的博物学观念影响下的自然博物馆,是知识的圣地,也是影片主人公钩沉记忆的一个地点。博物馆承载人类知识,把知识分类成不同的谱系;它记录人类的记忆,为历史书写提供实证,同时本身也是一个历史叙事的剧场,它通过与参观者的相遇,去传承人类的经验,同时也创造新的记忆。博物馆也是个美学殿堂,通过开阔的建筑空间、清晰的展线、考究的灯光去展示那些文物珍宝和艺术作品,为人们提供审美体验。它同时还是人人都可以享用的公共场所,这里不应有知识或历史解释的特权,而是一个人人可以自由平等观看、交流和发表见解的民主空间。博物馆的设计应体现这些功能。

目前中国新建的多数博物馆,由于过度追求建筑外形的特别,而导致空间非常不实用,甚至出现一些空间死角,造成很大的资源浪费。建造一个博物馆,应该通过建筑设计和空间规划来实现它真正的功能。好的博物馆设计应该让观众专注于展览,为观众提供完美的观展体验,从中获得知识、历史和美学教育。中国博物馆的设计,仅靠建筑师的奇思妙想是远远不够的,它必须获得博物馆馆长、策展人、展览设计师、艺术家、历史学家、博物学者等方面的智慧支援,这一切,对中国而言,仍有漫长的路要走。

2014年3月9日。

注:

(1)“Mad about museums: China is building thousands of new museums, but how will it fill them?”, The Economist, holiday double issue, December 21st , 2013. http://www.economist.com/news/special-report/21591710-china-building-thousands-new-museums-how-will-it-fill-them-mad-about-museums

本文应纽约亚洲协会邀请而写,英文版将收入亚洲协会于今年10月出版的Making a Museum in the Twenty-first Century一书。中文版首次在牛院公共微信发表。