深圳美术馆2017当代艺术展——从“隅”的局限走向“域”的视野

日期 | 2017-09-29 来源 | 中国文化报野山坡(油画)2013年董克俊 近年来,风起云涌的中国当代艺术在众说纷纭的多元表达中走向了价值失范与界限无边。日前,在深圳美术馆开幕的“隅&域——深圳美术馆2017当代艺术展”,选取了王无邪、石果、李君毅、吴卫鸣、陈文令、梁铨、董克俊、蒲国昌…

野山坡(油画)2013年董克俊

近年来,风起云涌的中国当代艺术在众说纷纭的多元表达中走向了价值失范与界限无边。日前,在深圳美术馆开幕的“隅&域——深圳美术馆2017当代艺术展”,选取了王无邪、石果、李君毅、吴卫鸣、陈文令、梁铨、董克俊、蒲国昌8位艺术家的近50件作品进行展出。在策展人陈履生看来,如何重塑当代艺术的观念,不断挖掘传统艺术的当代性转换,关键在于使之突破“隅”的局限性从而走向“域”的视野。同时发现那些曾经被当代艺术排斥在外的前辈艺术家,通过他们的作品来研究实际存在的多种可能性。

这些艺术家来自于香港、澳门、台北、北京、贵阳、深圳等地,他们植根传统艺术理念与精神,从当代生存境遇和文化境遇出发,在创作中不断拓展题材的表现空间,探索艺术本体语言的当代转换,注重对于现实的介入和观念传达,创作出了风格迥异、不同于传统笔墨程式的新图像、新语言和新风格。

事实上,这种“域”的意义也体现在深圳美术馆的学术定位上。“关注当代都市艺术,关注本土艺术”一直是深圳美术馆的学术目标,2002年以来该馆策划了一系列以“图像转向”为主题的当代艺术展,近年来,该馆又开始关注当代艺术创作中传统文化的当代性呈现与表达,曾邀请了国内著名学者王鲁湘、彭锋等担当学术主持,策划了“流痕——2015年当代艺术展”“文兮归来——中国当代艺术展”等系列展览。而今年的年度展则一方面审视当代艺术“隅”的局限,另一方面重新回到“域”的视野。“希望通过具有问题意识的当代艺术展,开展系列学术活动,促进学术探讨,梳理和传达有关当代艺术的最新理念,为中国当代艺术的研究提供具有价值的文献资料。”深圳美术馆馆长张燕方说。

“隅&域”的相互转换

对于“隅&域”这一对互相矛盾的概念,广州美术学院教师吴杨波认为,在当代艺术的创作中,如果过于强调公共空间,其作品势必会带有通行性,但这种通行性会造成某种程度地域文化的缺失,从而导致创作没有持续力。相反,如果完全偏居一隅,不跟当代艺术相结合,也会出现问题,即缺少一些通行的语言和规则,导致作品僵化与保守。

因此,“隅&域”不是固化的,而是相互转换的。西安美术学院教授张渝用“其大无外,其小无内”来形容当代艺术的场域,具体到此次展览,不难发现不管是王无邪天光云影式的冥想,还是石果扑朔迷离式的抽象,其深层的文化底蕴,正是全球化和地域化课题下的某种归属。张渝强调,视域能否扇形打开,进而由“隅”扩展为“域”,实质上关系到如何从“地域化”进阶“全球化”的问题。“2017深圳当代艺术展的几位艺术家,首先形成了自己秘不外传却又绝不雷同于传统艺术形态的笔墨技术。这是他们的作品被界定为当代艺术的主要原因。当然,他们跳出传统之‘隅’,进入当代之‘域’的精神样态,也是其获取当代艺术彩头不可忽视的维度。”

梳理比较中西方当代艺术,不难发现,西方的当代艺术、后现代艺术都有一个明确的界限和清晰的标志,而中国则不然,因此,常有人疑惑中国的当代艺术是不是缺乏基因传承。不论是当代艺术初期,中国艺术家采用包裹的形式做加法,还是到上世纪90年代采用裸体的方式做减法,都有比较明显的借鉴西方行为艺术的痕迹。这种缺乏原创性和明确价值追求作品的出现,在西安美术学院讲师李时兵看来,是因为中国当代艺术缺乏系统的方法论意识。那么,如何拓展当代艺术的视野?“应该回归中国传统的绘画体系,比如,中国的文人画在发端之时就融入了艺术家自我表达的观念,这比西方早很多,从此例子就可以发现,我们的传统艺术是有现代基因的。他表示,深挖传统优秀文化中的现代品质,并将它运用到当代艺术的创作中去,就有可能在方法论层面使“隅&域”获得一种转换。

进入“域”的精神样态

当前,当代艺术在全球范围内遭遇一种观念困境,艺术家们在试图直面社会议题的时候,也或多或少面临当代性的焦虑。相对而言,探讨技术的相关问题,便成了当代艺术领域相对安全的避难所。中华艺术宫学术部主任卢缓认为,技术不光为艺术提供表现手法与批评观念的双重保障,也为当代艺术提供了一种面向未来的新思路。她举例道,去年在东北亚地区开展的韩国釜山双年展、上海K11双年展等,都或多或少有向技术致敬或者取经的味道,年轻艺术家们都在讨论自然、人、人工智能共同构成的复杂关系,或者在网络技术的大背景下,让更多人共同讨论和参与当代艺术的发生过程。“21世纪,技术的发展将颠覆所有固有的常识和生活方式,所以对于场域而言,就是今天的当代艺术是否能够直面新的技术带来的文化生态问题。”卢缓说。

技术的发展正逐渐改变展览的投放方式和观展方式,观看者甚至不用去现场就能通过手机等各种终端,甚至运用AI技术去观看和了解展览。但深圳美术馆公共教育部主任游江并不认同这种对艺术品感受力的改变,“虽然这些技术对展览有一定帮助,但是不能取代去现场观看作品。”游江认为,对当代艺术的批评也不能仅仅停留在作品本身,而应该超越艺术具体的现象,从艺术家赖以生存的生活环境、从事艺术生产的环境以及其他文化形态中去考察,同时反观艺术场域自身,从而使艺术价值不仅仅体现在艺术本体上。

从展览到评论,从架上到架下,从绘画到新媒体,如今各种传统艺术的创作也都归于当代艺术的范畴,这样的现实情况让当代艺术的概念和指向变得越来越宽泛和模糊。游江指出,“当代艺术在中国正在不断消减,大家看到更多的是用多元词语指代当下的丰富创造性,而这种当代艺术的多元价值,可能意味着主体内涵的解构,这种朝向是很危险的。”对此,艺术家蒲国昌表示,当代艺术注重的不应该只是多元模式,而应该更看重它存在的文化内涵。“当代艺术比现代艺术多了流行性,流行性包括了媚俗和融入,融入是高级智力游戏。当代艺术走到今天一直是从理性到理性、从文本到文本,变成了一个推理游戏,是不是艺术家本人的感情世界不重要。当代艺术是不是要让情感退场?我感觉到了应该反思的时候了。”蒲国昌说。

傲娇的十八岁少年

关于“王希孟”,目前所有信息仅寥寥几份,其中最为人熟知的是下面这段:

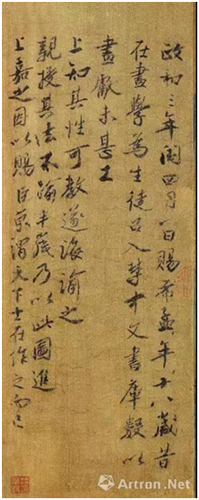

政和三年闰四月八日赐,希孟年十八岁,昔在画学为生徒,召入禁中文书库,数以画献,未甚工。上知其性可教,遂诲谕之,亲授其法。不逾半岁,乃以此图进。上嘉之,因以赐臣京,谓天下士在作之而已。

北宋权臣蔡京写于《千里江山图》后的文字,是目前可知最早对“王希孟”的描写

这是一段北宋权臣蔡京写于《千里江山图》后的文字,是目前可知最早对“王希孟”的描写。仔细阅读,会发现很多信息。如文中涉及了三个人物:希孟(请注意,这时出现的是“希孟”而非“王希孟”)、蔡京与宋徽宗。其中,宋徽宗(1082-1135年)赵佶是最广为人知的“千古艺帝”,宋朝第八位皇帝,在位25年(1100—1126年),极富艺术气质。崇宁三年(1104 年),他创建了专门培养画学生的学校:画学,正式纳入科举考试以招揽天下画家。这是历史上最早的宫廷美术教育机构,也是古代唯一的官办美术学校。1110年,画学废除(《续资治通鉴长篇拾补》卷二十九记),存在了7年,对宋朝绘画发展有着举足轻重的作用。

“北宋政和三年”为1113年,徽宗在位中期,社会相对稳定,艺术发展高涨。画学为翰林图画院输送人才,优者可入,而从蔡京所书此文,可知王希孟曾在画学习画(昔在画学为生徒),但后“入禁中文书库”,可知当时他的画艺并不是很出色。文书库即档案馆,只承担抄帐、编目等活。王希孟必是不甘心的。为改变命运,他屡作画呈献,从而引起了徽宗的关注。但从“未甚工”三字,可猜测当时徽宗对王希孟是不太满意的,不过由此也发现了他的可塑性,便亲自教授(上知其性可教,遂诲谕之,亲授其法),不到半年,《千里江山图》便诞生了。

这半年发生了什么?王希孟如何能从“未甚工”迅速缔造此盛作?徽宗有何秘法?王希孟又是如何用功之勤?均无人知晓。只知道,对此图极为满意的徽宗不仅大赏王希孟,还将此图赐给了蔡京(徽宗与蔡京是艺术知音,两人经常以书画唱和)。蔡京看后惊为天人,于是在画后题写了一段话,一方面赞扬徽宗的高尚眼光,另一方面也间接表示自己的眼光也不错:我和皇帝都觉得这东西好,品味都棒棒哒。也就是说,至少在蔡京时代,他是知道“王希孟”或是见过有关记载的,不然他如何知道这幅画的作者是“希孟”?还有关于他的那么多事情?

不过,认真通读几遍此文后,有种感觉:此文似是徽宗与蔡京之间就画学方法等问题的讨论,言下之意是:看,我亲手调教出来的人还是不错的吧!我强调“作”是正确的,用功才是硬道理(谓天下士在作之而已)。

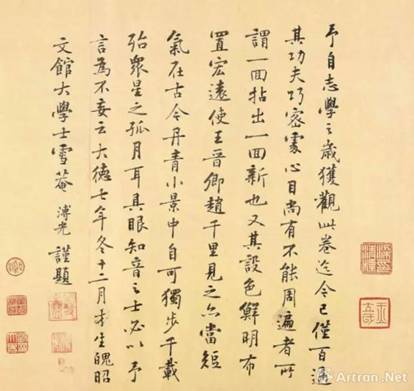

而关于“王希孟”之名,蔡京此文中只提及“希孟”,且也未提及此图之名《千里江山》,紧接着后面元代著名书法家李溥光的跋文中也无相关信息:

予自志学之岁,获睹此卷,迄今已近百过。其功夫巧密处,心目尚有不能周遍者,所谓一回拈出一回新也。又其设色鲜明,布置宏远,使王晋卿、赵千里见之,亦当短气。在古今丹青小景中,自可独步千载,殆众星之孤月耳。具眼知音之士,必以予言为不妄云。

此文称赞了画作的神奇,对作者和画作名称等依然只字未提。

元代著名书法家李溥光的跋文

直至明末清初,梁清标加上了标签,宋荦写了《论画绝句》,方才明确指出“希孟”姓“王”。宋诗说:“宣和供奉王希孟,天子亲传笔法精。进得一图身便死,空教肠断太师京。”并有附注:“希孟天姿高妙,得徽宗密传,经年作设色山水一卷进御,未几死,年二十余,其遗迹只此耳。”这里的“设色山水一卷”指的便应是《千里江山图》。之后,此图落入清高宗乾隆之手,按惯例,毫不心疼地在卷首处直接写上一段感叹:

千里江山望无垠,元气淋漓运以神。北宋院诚鲜二本,三唐法总弗多皴。可惊当世王和赵,已评一堂君若臣。喝不自思作人者,尔时调鼎作何人。丙午新正月御题。

紧接着,《石渠宝笈》便题作:宋王希孟千里江山图,定为上等。

至此,“王希孟”与《千里江山图》之名终尘埃落定。

只是,梁宋二人距北宋已六百余年,他们是从何处得知“希孟”姓王?此图名为《千里江山》?王希孟“未几死,年二十余”?还是未知。

不过,虽没人知晓王希孟是如何生的,但关于他的死,后人却有诸多猜测,有人说他是因过度刻苦练习导致身体不堪,也有说是被宋徽宗赐死。其实,有本书明确记载了王希孟的死因,此书就是开篇提及的《北宋名画臻录》(清善本):

王希孟,北宋徽宗人,少时有异相,生时有瑞鹤东来,众人皆言有大贵。聪颖博学,善诗文,通音律,工书画,犹善剑术。十岁被召至宫中待驾,徽宗亲授画技,曰“其性可教”。艺精进,画遂超越矩度。工山水,作品罕见。徽宗政和三年,呈《千里江山图》,上大悦,此时年仅十八。后恶时风,多谏言,无果。奋而成画,曰《千里饿殍图》。上怒,遂赐死。死时年不足二十。

作为目前可知对王希孟记载最为详细的一段文字,从其可知:王希孟为徽宗时人,年轻时就才华横溢,十岁时被招入宫中待驾,徽宗觉得他是可造之材,便亲自传授画技,于是进步飞快。他擅长山水,但作品不多。1113年,18岁的王希孟将《千里江山图》献给了徽宗,徽宗十分满意。后来因为对时事不满,多次向徽宗进言,但没什么用,于是便画了幅《千里饿殍图》(从画名推测应类似流民图),徽宗看了很愤怒,下令赐死王希孟,死时还不到20岁。

由此也可知,王希孟不只创作了一件《千里江山图》,《千里饿殍图》是他有记载的第二幅,却也因此被送上绝路。他这一生,成也帝,亡也帝。徽宗成全了王希孟,也结束了“王希孟”。伴君如伴虎,这或是中国文人一致的命运吧。不过从这段记载,也可想象王希孟的性格,应是有一定政治抱负的,也较刚烈,为坚持自己的想法连命也不顾。

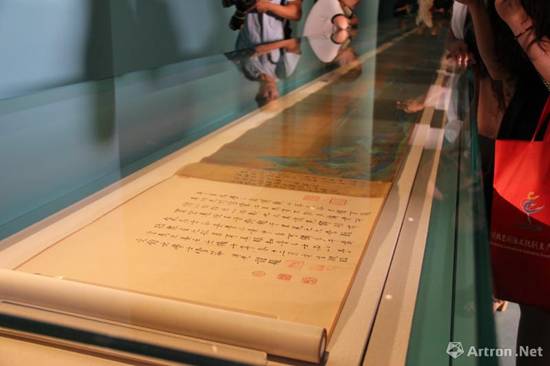

《千里江山图》完成后被徽宗赐给了蔡京,从卷前宋理宗“缉熙殿宝”印可知后归南宋内府。元代为李溥光和尚收藏,卷后接纸有他在大德七年(1303年)的题跋。清初为梁清标所得,他自题了外签,又在本幅及前后隔水、接纸上盖有梁氏收藏印多方。后入乾隆内府,有清高宗弘历诗题及印玺多方,并著录于《石渠宝岌·初编·御书房》。清亡,由溥仪盗出皇宫,解放后由政府收回,今藏故宫博物院。

《千里江山图》展卷现场(刘倩摄)

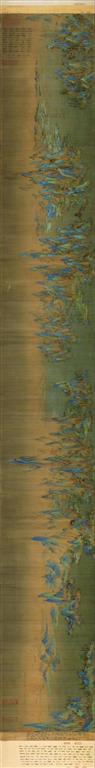

《千里江山图》展现的是一个理想国,这个融合了唐朝亮蓝和湖蓝的绚丽色彩、北宋宽广空间和缜密设计、细节可考而生活鲜活的另一个世界,其后,几乎不再出现了。

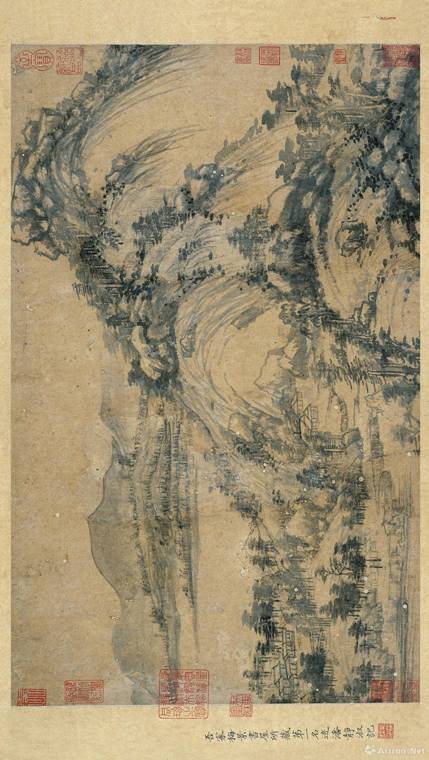

王希孟将浩瀚的一切精心组织在一个狭长的画面上,并安排得有条不紊,整个构图既严密紧凑又疏落有致,但无论截取哪一段,又都能构成相对独立的画面。全卷取传统散点透视法,以略带俯视的角度横向展开全景式大山大水,气势宏大。每个段落都将主峰和诸多辅峰组合起来,许多局部均为一帧完整的大幅山水画立轴。群山涌动,恰苍龙滚地;江河流淌,如平镜映天。图中台榭楼阁和桥亭、村落、寺观等建筑类型及船舶等十分丰富,与自然山川有机结合起来形成视觉重点,而人物的活动大多围绕水面展开,以白粉点缀,颇为鲜明,虽非真山真水写生,却不失传统山水的可卧、可游、可居。

远观,大幕徐徐展开,千山万壑争雄竞秀,江河交错,烟波浩淼,气势雄伟壮丽。江水浩荡,浩渺天际,群山起伏,危峰高耸。近观,更令人叹服,如此气势磅礴的画面,却一笔一划描绘了流溪飞泉、水村野市、渔船游艇、桥梁水车、茅蓬楼阁,及捕鱼、游赏、行旅、呼渡等人物活动,浓重而鲜活的生活气息扑面而来。

王希孟的技法直接来自徽宗的写实观念,具体用色离不开唐李思训、李昭道父子,但较前人清雅,在未染色之处微微露出受郭熙坡石画法的影响,如卷云皴、鬼脸皴等,显出当时山水画主流风格的艺术作用。他描绘对象时,用笔十分精细,一丝不苟,浩瀚的河水均用细笔勾出波纹,树上的花叶,都用色、墨一一点出,细小如豆的人物,服饰也各有区别,但同时又有取舍提炼,显得生动活泼,众多的桥梁、船只、房屋、水榭,形制和位置都不尽相同,毫无繁复之感。

宋王希孟 《千里江山图》 设色绢本 纵51.5厘米,横1188厘米故宫博物院藏

受明清文人写意风尚的影响,今人似乎已将设色一脉忘却。实际上,其在中国绘画史中有极为漫长而重要的传承脉络,中国画别名“丹青”,正是与青绿山水有关。虽惯被视为中国大青绿山水画的经典之作,但若细品《千里江山图》,则会发现实乃水墨与色彩并重:王希孟在勾、皴后先以赭石铺底,后上石青石绿,层层叠加,用娴熟笔法表现出了石青石绿两种矿物质颜料的厚重,画面层次分明,色如宝石,青山绿水的鲜亮色调相当强烈,但其间又以不同浓淡和掺粉加储的色泽来渲染树石水天,形成变化多端的效果。多用青绿山水传统的勾勒法,但也融汇了其他技法,如树干用没骨法,屋宇用界画,远山有写意用笔,山坡有效法和点染,丰富充实了青绿山水的表现能力。

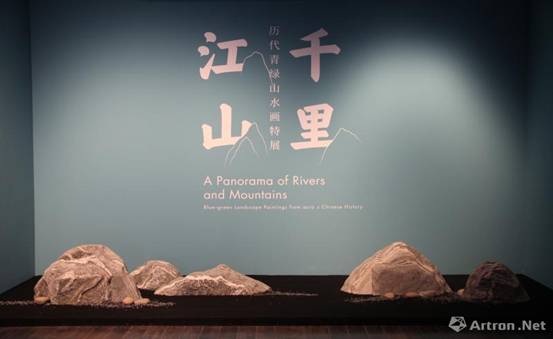

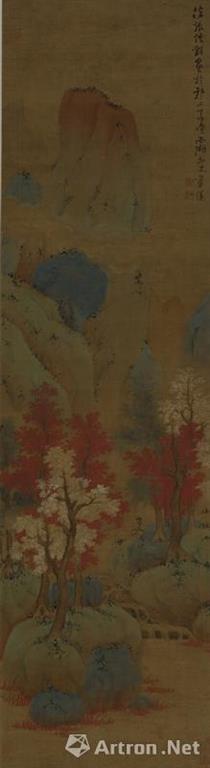

《千里江山图》在北京故宫亮相的几乎同时,江南杭州展出了《富春山居图·剩山卷》。这两幅中国绘画史上的经典作品,一为80余岁老翁的心血结晶,一为18岁少年的惊世之作,他们都在最好的年纪,完成了最好的作品,也最终成全了自己。加上同时公开展示的敦煌莫高窟唐代壁画、展子虔《游春图》、传赵伯驹《江山秋色图》、赵伯骕《万松金阙图》、钱选《浮玉山居图》、文徵明《惠山茶会图》、仇英《玉洞仙源图》等,再加上董其昌、赵孟頫、蓝瑛等青绿之作,此类趣味再次集体性地露于历史中。

而“王希孟”,究竟是真有其人,还是蔡京杜撰而出,亦或宋徽宗代笔,再或霸占集体之功,历史的迷雾重重,也造就了其本身神秘的吸引力,假设一切都展示的明明白白,或许也就寡淡无味了。无论如何,作品终究是最可靠的艺术史。

隋展子虔 《游春图》卷 绢本 设色纵43cm,横80.5cm

南宋赵伯骕《万松金阙图》卷 绢本 青绿设色纵27.7cm,横136cm

南宋 佚名《仙山楼阁图页》 绢本25.3*26.8cm 辽宁省博物馆藏

元 黄公望富春山居.剩山图卷 纸本墨笔 纵31.8厘米 横51.4厘米 浙江省博物馆藏

明 蓝瑛 丹枫红树图轴 绢本设色 纵184.3厘米 横50.8厘米 上海博物馆藏