寿县博物馆 | 楚国八百年的谢幕

日期 | 2017-06-21 来源 | 博物馆|看展览

寿县古城墙

寿县,今天只是一个不为人知的安徽淮南市下属的小县城,但在2000多年前这里却是战国七雄之一楚国的都城。

楚国发源自江汉平原,绵延八百年,《史记•楚世家》记载:“(楚考烈王)二十二年,与诸侯共伐秦,不利而去。楚东徙都寿春,命曰郢。”寿春即是寿县之古称。

早在上世纪三四十年代,寿县即因为大量出土的楚国古物而为世瞩目,迄今为止所知楚墓级别最高的幽王熊悍之墓即在寿县李三古堆大墓被发现。近百年来,楚学日益兴盛,这背后的一大动力就是不断涌现的楚文物,而寿县李三古堆的楚国文物出土可以说正是百年楚学的先河。

虽然寿县许多出土文物因历史原因而流散海外,也有许多珍品被收藏于国家博物馆、安徽博物馆,但是当我们来到这一楚国的最后都城,步入寿县博物馆时,仍能感受到曾经丰富灿烂楚文化在这里的遗存。

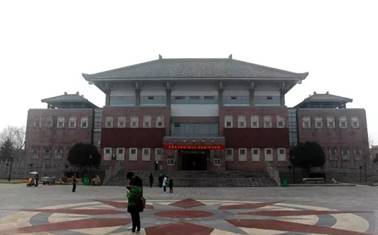

寿县博物馆外观

寿县博物馆为国家二级博物馆,大型基本陈列有《楚风寿春•汉韵淮南》,分为《楚都遗珍》、《汉魏流韵》、《翰墨流芳》、《古窑之光》、《佛光普照》、《彩瓷缤纷》和《廉风德化》7个专题,共12个展厅。

博物馆展厅

馆藏文物,上自新石器时代、下至近、现代的青铜器、陶瓷器、金银玉杂器、字画、善本古籍等各类藏品近万件。其中战国楚金币藏量居全国之首;一级文物220余件(套),居安徽省各级博物馆第二位。

浙博越王剑

浙博越王剑铭文

浙博的越王剑是经过马承源先生鉴定,浙博通过"杭钢"集团的支持以120万元从香港文物市场购回的,因此其出土时间地点均不明确,而寿县这把越王者旨于賜剑的出土或许为其出土地点提供了一些相关依据。

1996年6月寿县八公山乡团结村陶瓷公司工地出土,表面有优美的菱纹装饰,据检测花纹饰颜色较深部分为硫化铜,在器物表面采用当时最为先进和独特的硫化处理工艺,是这件器物虽然埋藏地底千年却依然没有为铜锈侵蚀其锋芒的奥秘所在。

在这一铸造工艺上同

著名的越王勾践剑和吴王夫差矛一脉相承,即使在以冶炼兵器出名的吴越地区这也属于高精尖的技术。

战国楚国黄金货币

以黄金直接做为货币,这样的奢侈之举在东周各国之中唯有楚国,战国时期楚国占据着最广袤的土地,其资源也是相当丰厚。《管子》载:“楚有汝、汉之黄金”,《战国策》言:“黄金珠玑犀象出于楚”。

这些楚国的黄金货币上大多有着各种不同的铭文,比较常见的有郢爰、陈爰、卢金等,也有没有文字的金饼。天然含金量在85.89%~96.19%之间,使用时根据需要切凿称量,为我国目前发现最早的黄金货币。

“郢”为楚人对都城的称呼,而“爰”为重量单位。楚国黄金货币出土地区以安徽、江苏为主,其中寿县博物馆更是全国收藏楚国黄金货币最多的博物馆。

战国·铜方壶局部

许多人想到青铜器便想到铜绿色的外表,但其实青铜器因为本身含锡量的不同以及后期埋藏环境的差异,往往造成了青铜器不同的锈色,有枣皮红、黑漆古等,而在寿县博物馆可以看到罕见的蓝锈青铜器,蓝锈主要是因为器物埋藏环境中水与含硫高土壤所造成,主要成分以硫化铜和硫酸铜为主。

战国·铸客大鼎(摄于安徽省博物馆新馆)

提到寿县,最大名鼎鼎的文物当属1933年李三孤堆楚王墓出土的铸客大鼎(现收藏于安徽省博物馆,寿县博物馆“楚都遗珍”展厅有复制品展出),铸客大鼎,重400公斤,东周第一大鼎,在目前发现的夏商周青铜器中仅次于后母戊方鼎。

鼎口平沿处阴刻铭文十二字“铸客为集脀、造脀、鸣腋脀为之。”,前足膝部和左腹下外壁各刻“安邦”二字,鼎的造型极具张力,蹲下来仰视大鼎有一种睥睨天下的霸气。鼎足造型给人一种非常强有力的感觉。

铸客大鼎鼎足

虽然铸客大鼎极具威严,但正如同楚国末期江河日下的国运一样,其背后反映的是楚国本土青铜器冶炼技术的下降。

“铸客”,是从其他诸侯国请来的工匠,在春秋时期楚国的青铜冶炼技术高度发达,王子午鼎、云纹铜禁都是楚系青铜器乃至中国古代青铜器的高峰绝唱,而迁都至寿春后楚国却不得不通过他国工匠来完成这样一件安邦镇国的重器,可见由于频繁的战争导致楚国本土工匠的离散,楚国青铜冶炼铸造工艺的辉煌不再。

楚国在寿县定都18年后,灭于秦。传统观念上认为楚文化发展可以分为形成期、鼎盛期和衰落期。

当楚国被秦国步步紧逼,失去了江汉平原的发源地而不得不退居寿春时无疑其在文化上已经进入了衰落期,寿春被秦国攻破,宣告了八百年楚国历史的谢幕,但高度发达且独树一帜的楚文化沉淀给予了寿县这座城市无穷的魅力。

昔日楚灵王夸耀的章华台早已雨打风吹去,楚王游猎驰骋的云梦泽也沧海桑田,无复旧观,但寿县博物馆收藏的大量战国晚期楚国文物却为我们展示了楚国最后的辉煌。