鸟瞰迈锡尼文明(雅典国家考古博物馆)

日期 | 2017-06-13 来源 | “阅读培文”微信(ID:pkupenwin)节选自《博物馆与古希腊文明》

上海博物馆 编 北大培文出品,北京大学出版社出版。本文选自书中《雅典国家考古博物馆:古希腊历史及艺术之鸟瞰》一文,作者是亚历山德拉· 赫利斯托布鲁(Alexanda Chidiroglou Natarchmus),为雅典国家考古博物馆研究员,本文翻译陈煜峰。

(雅典国家考古博物馆的)第四中央展厅展示着来自迈锡尼文明时期的文物。通过这些展品,参观者可以直观地感受到著名的迈锡尼文化―这是希腊史前时代最为辉煌灿烂的文明之一。此文明被如此命名,是因为其最大最重要的核心区域位于迈锡尼(Μυκ?ναι)。它前后存续了大约有五个世纪,几乎涵盖了爱琴海地区青铜时代晚期的全过程(从公元前16 世纪到前11 世纪)。迈锡尼文明的辐射一度达到小亚细亚、近东、埃及、西地中海地区和欧洲西北部。这一文明的载体是说希腊语的阿凯亚人(Αχαιο?)。此文明的出现,标志着以军事首领为领袖的政体的崛起。这些公元前16 世纪的军事首领们死后被埋葬在迈锡尼的竖穴型墓中,伴随着他们的是丰富而珍贵的陪葬品。

迈锡尼文明展厅

迈锡尼文明展厅内的展品

迈锡尼文明展厅内的展品

迈锡尼文明以其良好的政治、经济、宗教和社会组织而闻名。此文明的典型模式是围绕一所大型宫殿营建城市。此类遗迹见于迈锡尼、梯林斯(Τ?ρυνς)、皮洛斯(Π?λος)、雅典(?θ?ναι)和底比斯(Θ?βαι),以被“独眼巨人石墙”围绕的卫城为显著特征。这一文明拥有先进的技术、活跃的商贸,积极同当时他们所知和所能达到的外部世界交流,最重要的是,已经拥有书写系统。

围绕着卫城,普通市民有组织地建造起他们的居所以及墓地。某些大型的圆顶石室墓可称是不朽的建筑精品。大规模墓葬和丰富陪葬品的出现说明当时社会等级的分化已经十分明显。

本展厅分为三个部分。第一部分展示的是公元前16 世纪的初期迈锡尼文明,主要以迈锡尼的墓坑圈甲和墓坑圈乙为代表。

第二部分显示的则是公元前13 世纪到前12 世纪迈锡尼人所生活的世界―他们的居住场所和宗教崇拜场所。主要以迈锡尼、梯林斯和皮洛斯的卫城宫殿为代表。

第三部分包含的是随葬物中的艺术精品,主要出土自迈锡尼和伯罗奔尼撒半岛(Πελοπ?ννησος)上的其他迈锡尼文明遗址中的圆顶墓及石室墓。

自德国考古学家海因里希·谢里曼(Heinrich Schliemann)使得令人惊叹的迈锡尼遗址重见天日至今,时间已经过去了约130 年。

谢里曼自幼坚信,古希腊《荷马史诗》中的《伊利亚特》(Ιλι?ς)神话式的文字背后隐藏着历史的真实,怀着童年的梦想,他于1876 年来到了迈锡尼。此前他成功地发现了特洛伊(Τρο?α)遗址,这次他希望能找到特洛伊战争中希腊军队的统帅阿伽门农(?γαμ?μνων)的国都和陵墓。

谢里曼的初次发掘位于今日被称为墓坑圈甲的王陵区域中。他当时所寻获的文物在数量和质量上都可谓是空前的,这使得他相信,他所发掘的这些坟墓就是传说中的迈锡尼之王阿伽门农本人及其随从的陵墓。当然,如今我们可以肯定,这些坟墓的墓主人并非阿伽门农和他的妻子,它们属于更为古老的文明曙光时代―约公元前1550 年,迈锡尼文明的昌盛期。尽管谢里曼并没有找到真正的阿伽门农之墓,但他却为我们打开了一扇通往当时人们所不知的辉煌文明的大门。

墓坑圈甲是一个直径27.5 米,由低矮石墙所围绕的环形区域。其中有六座大型竖穴式墓葬。这些公元前16 世纪的古墓都是合葬墓,一共有九个男子,八个妇女和一个婴儿被埋葬于其中。标明墓葬所在的墓碑中,有四块仍然竖立在原地,守护着这一迈锡尼文明地下宫殿的入口。

第一部分展览的题目用了《荷马史诗》中的表述:“富饶的迈锡尼(Πολ?χρυσαι Μυκ?ναι)”(此处的“富饶”一词在希腊文中的字面意思是“[拥有]许多黄金[ 的]”)。考古发现证明,这一称号并非浪得虚名。从早期迈锡尼贵族墓地发掘出的陪葬物中,黄金饰品和器物的总量达到14.5 公斤!如此大量的黄金制品显示着当时迈锡尼社会在经济、商业、交通、宗教和艺术领域的高度发展。

第一部分的第一个中央展柜的正中心,陈列着一枚黄金制成的亡者面具,这是从迈锡尼遗址五号墓中出土的,长期以来以“阿伽门农面具”之名为人所知。因为当年它的发现者谢里曼坚信其主人就是传说中的迈锡尼王阿伽门农,故而如此命名之,而这一命名也以讹传讹地流传到了今天。若站在更加严肃的学术角度来考证的话,我们不得不指出,当年特洛伊战争中阿凯亚军队统帅(不论此人事实上是否叫阿伽门农)的生活年代,比身为迈锡尼早期统治阶层一员的此黄金面具的主人晚了整整三个世纪。

阿伽门农的黄金面具

这副面具生动地描绘了一个成熟男子庄严的面容:唇髭和胡须修剪齐整,额头宽阔,鼻子修长挺拔,嘴唇薄而紧闭。这是迄今为止在迈锡尼遗址发掘出土的六枚面具中最为精美的一件―六枚面具中五枚来自墓坑圈甲,一枚来自墓坑圈乙。这些面具的形制在史前希腊世界中是独一无二的。面具通高约25 厘米,由厚金箔制成。因为如今所发现的所有面具都是各不相同的,故而有理由相信,这些面具如实地反映了以之覆盖面部的死者生前的实际样貌。

用于陪葬的大型金冠

妇人墓中所出的饰品,即三号墓的陪葬物―此墓中埋葬了三位妇女和一个婴孩。这些文物里最引人注目的当属一顶纯金制成的大型金冠了。此金冠和同一墓中所出的另外一顶金冠应该都是专门制造出来用作陪葬冥器的,因为制作它们所用的金箔非常薄,很难想象能够被用于日常的佩戴。这些金冠、项链、耳环、别针等饰物构成了一个名副其实的宝藏,在地下世界中,继续为贵妇人们美容的需要而服务。

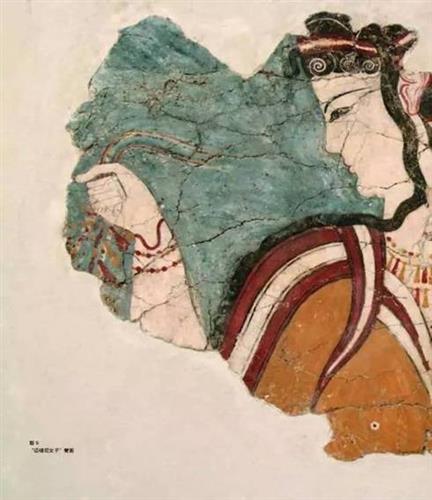

从迈锡尼卫城的宗教建筑中,还出土了被称为“迈锡尼女子”的著名壁画。这是公元前13 世纪艺术家的伟大作品,也是那个时代绘画技艺为数不多的存世珍品之一。通过这一画作,我们得以一窥当时妇女的服制、发型和首饰。我们还可以通过它来研究迈锡尼文明时期绘画艺术的材料、用色、构图等细节。

“迈锡尼女子”壁画

迈锡尼文明为希腊的书写历史做出了杰出的贡献,其证明就是从皮洛斯宫殿遗址出土的线形文字B泥板档案。文字的使用是我们目前所知迈锡尼宫廷文化的一个基础特征。线形文字B 的发现为我们提供了一种希腊语原始书写体系的第一手资料。

长期以来,无人能够解读这些出自迈锡尼文明遗址的带字泥版。直到1953 年,一位英国建筑师迈克尔·文特里斯(Michael Ventris)通过他艰巨而系统的不懈努力,终于完成了对线形文字B 的解读。而一位同样来自英国的语言学家,约翰·柴德威克(John Chadwick)则证明了此种文字所记录的是一种早期希腊语。一块被称为“三足之板”的泥板证明他们的解读是正确的。这块编号为Π14352 的泥板记录了一份青铜器的清单。

线形文字B 是一种由点划构成的音节文字,通常每个字符代表单词中的一个音节,但也有将字符用作形意符号以及度量衡和数学符号的例子。词句和符号被刻画在黏土板上,这些黏土板之所以能够被保存至今,可说纯属意外―一场火灾摧毁了当年这些字板所在的宫殿,大火的高温将原本易损的泥版烧制成了坚固的陶板。这批因意外而被保存下来的档案大多是详尽的财务记录,包括宫殿的各种物资出入、税收明细账、各地向宗教圣地奉献牺牲及向区域内的贵族贡献土产的清单等。这些资料是我们如今了解迈锡尼社会结构的宝贵信息来源。

迈锡尼文化大展厅第三部分的主题是从迈锡尼和伯罗奔尼撒半岛其他地方所发掘出的雄伟壮观、使人惊叹的圆顶墓和石室墓。

迄今为止,在迈锡尼文化曾盛行的区域,已经发掘出约百座圆顶墓。其中有九座围绕着迈锡尼卫城而建,是公元前15 世纪到前14 世纪的遗物。一座典型的圆顶墓由三部分组成:墓道、入口、圆顶墓室。最著名的圆顶墓代表作当属被称为“阿特柔斯(?τρε?ς)宝藏”的大墓。其规模之宏伟,工艺之精湛,堪称迈锡尼建筑艺术的杰出样板。

从拉科尼亚(Λακων?α)的瓦菲奥(Βαφει?)圆顶墓中所出土的一对金杯,当属本馆最珍贵展品之列(图10)。这座公元前1500 年左右的墓葬曾经被盗,而且石砌的墓室圆顶也已崩塌殆尽。但考古学家们在被洗劫一空的墓室地下发现了一个幸免于难的陪葬坑,从中获得了这对金杯和其他文物,这些宝贵的发现如今都陈列在本展厅中。

图10 瓦菲奥金杯

金杯的杯体由一整块厚金板制成。把手部分则另由金质的圆棍加工而成。两枚金杯表面都具有独特的图案,其所采用的浮雕工艺使得造型凸起,看起来颇具立体感。两个杯子上的图案主题都是抓捕野牛,但在细节上却各自不同。第一个杯子所描绘的是猎人以暴烈的手段捕捉三头野牛,并有岩石、棕榈、橄榄树为背景。第一头牛狂奔着试图逃离猎人的追捕,第二头牛用犄角挑翻了两个试图降伏它的猎手,第三头牛则身陷罗网,徒劳地挣扎着,难以脱身。

第二个杯子上的场景则是以平和的手段捕牛―用一头驯化了的母牛来诱获公牛!这里的背景只有岩石和橄榄树(没有了棕榈)。第一幕表现的是公牛用鼻子嗅着母牛的气息,试图发现母牛的踪迹;第二幕是已经相遇的公牛和母牛彼此爱慕,成双成对,全然没有注意到潜伏的危机;第三幕描绘一个穿着米诺斯式短裙的年轻人轻松地用绳索套住了陷入情网的公牛的左后腿,抓住了它。

雅典国家考古博物馆的雕像收藏在品质、种类和数量上都占据世界领先地位,本馆收藏和展示的古典时代雕像有许多是独一无二的珍品。

约1000 件展品分布在一楼的30 个展厅及建筑的中庭里,它们全都是原作真品。在创作时间上涵盖了从古朴时期到古典晚期的所有时代(图11)。这些珍品是从希腊全国各地的出土文物及传世藏品中精选而来的。

希腊的史前时代终结于公元前1100 年左右。一系列的天灾人祸导致了迈锡尼伟大文明的衰败和消亡。持续的旱灾、海上民族的劫掠、特洛伊战争的损耗、北方民族的入侵,都构成了文明枯萎的因素。而传统史家将迈锡尼文明灭亡的最终原因归咎于多里斯人(Δωριε?ς)的入侵。多里斯人是迈锡尼北部边境以外的族群,他们乘迈锡尼因特洛伊战争而大伤元气的时机举兵来犯,最终占领了希腊全境。

公元前1050 年—前900 年间的岁月被考古学家和历史学家称为“黑暗时代”。这是希腊大地上的新旧居民由冲突终至融合的一个漫长过程。而公元前900 年—前700 年间则被称为“几何纹时代”。这个时代的特征是铁器的盛行、希腊人在东西方的大规模对外殖民、以火葬为代表的新风俗的出现、部落间的联合形成城邦的雏形。到公元前800 年,希腊境内的居民已经成为一个有着共同语言、宗教和民族认同的整体。公元前776 年,首届奥林匹克运动会召开,并制定了每四年举办一次的规则,这一活动为我们确定古希腊历史事件的发生年份提供了重要的参照。此时希腊字母表也已经出现并流行,人们以这种便捷的书写体系记录下了以往故老相传的口头文学。而荷马(?μηρος)和赫西俄德(?σ?οδος)的史诗则为将在接下来的多个世纪中大放异彩的希腊文明传奇奠定了基石。

在第一雕像展厅中,我们可以看见几何纹时代晚期最重要的文物之一:从雅典的古墓场凯拉米克斯(Κεραμεικ?ς)发掘出的陪葬品,大型几何纹提比隆双耳瓶。此件器物通高162 厘米,制造于公元前750 年前后―在这个时期,大型大理石雕像尚未出现。这样一件巨大、对称而富于装饰的几何纹提比隆(Δ?πυλον)双耳瓶,已经超越了人们通常对“陶器”的印象,可被划入伟大的艺术品之列。它作为明器,曾被竖立在一位富有的雅典妇女的墓上。

在这件几何纹双耳瓶的底部有一小孔,死者的亲属在上坟的时候,向瓶内注入祭酒,酒浆通过小孔滴向坟墓,当时的人通过这种方式,使得他们的祭献能达于死者。器物通体满布环带状的几何纹样。在瓶颈与瓶体相接处,以及靠近瓶口处,几何纹被两条动物纹环带隔开。它们分别描绘着一列休憩中的羚羊和一列低头吃草的鹿。器身上的主题图案位于两耳(把手)之间,表现的是墓主人下葬前的情景:死者安睡在床上,亲友围绕着她,悲痛地拉扯着自己的头发。床头和床尾各有一人举着带有黑白相间的棋盘格纹样的殓衾,笼罩在遗体上方。靠近死者头部的一个小孩子则手扶床腿,悲伤不能自已。

公元前7 世纪的希腊,出现了一个塑造人物的风潮,而来自提洛岛(Δ?λος)的阿尔忒弥斯女神像则是这一风潮的代表作。这尊神像也是最古老的希腊大理石雕像之一。此像具有木雕像的形态,可见其工艺延续了古老的木刻传统。雕像的两手紧贴大腿,两腿则紧紧并拢,整个下半身浑然一体。这座雕像是由来自纳克索斯岛的妇女尼堪德拉奉献给阿尔忒弥斯女神的。这一信息来自雕像身体一侧的铭文。此像雕刻于公元前650 年前后,通高180 厘米。